佐野 「欧米でも日本のインディーズでも、感覚の優れたキッズたちは、その差に気づいている。人々はウェルメイドなものばかり、工業製品ばかり求めてるわけではないということをインディーズの何人かのアーティストたちは立証してる。僕もその側に回りたいと思ってる」

後藤「本当、そうですよね。ただ、いろんな形が今はすごく変わってきているので、現場にいると戸惑いや悔しさとかもあるんです。この質のまま届けたいんだけど、どうしても多少スケールダウンせざるをえない。MP3もそうだし、他人の悪口はなるべく言いたくないですけど、すごく強くコンプのかかった、言わば工業製品みたいな、スタンプみたいな音楽が世の中で大手を振っているように感じていて」

佐野 「後藤さんであれば、そうであろうと僕は思うね。ただ、僕は良くも悪くも後藤さんより経験を積んできてるので、その段階は過ぎた。イラつくのは、もうやめてる(笑)。そして毒づくのも時間のムダだと思ってる。じゃあ僕の基本的な態度は何かというと、“音楽”と“音楽のような何か”と、自分の中でしっかり区別つけること。これは音楽だよ。で、これは音楽のように見えるけども実は非音楽である、と。こういうふうに割りきる。そしてパッケージに関して言えば、ミュージック・ウィズ・アートワーク。か、ミュージック・ウィズアウト・アートワークか。このどちらかで考えてる。こういうふうに発想をきっぱりしていく。そうすると文句は出てこない(笑)」

後藤「なるほど(笑)。音楽でないものに言及する必要はないっていうことですね」

佐野 「友達じゃないということだ。友達が何か悲しんでいたらば、喜んでいたらば、僕も同じように悲しむし、喜ぶ。でもそのような形をしてる、友達ではない連中たちの心配まではしない。敵ではないけど、友達ではない。そんなとこまで心配しているヒマも時間もない(笑)。僕らは未来に突っ走っていってるだけだ」

後藤「その言葉って、すごくヒントになりますね。音楽ではない、“音楽のようなもの”のフィールドに、みんな上がっていこうとしすぎなのかもしれないですね」

佐野 「そう。あとはそれを受け取るキッズたちの問題だよね。音楽大好きなキッズがそうしたものに時間を取られてるとしたら、ちょっと残念だなと思う。『ねえ、こっちおいでよ』って、『君が本当に求めてるものはこっちにあるかもよ』っていうことは、何らかの形で伝えていきたい。僕はすごく音楽が大好きな子供だったし、ロック・ミュージックに対する恩恵がある。新しい世代の、音楽が好きなキッズたちに僕はもう道を見せることはできないけれども、彼らに話しかけることぐらいはできる」

後藤「はい。それから、さっきお話に出たパッケージって、すごくロマンがあると思うんですよ。やっぱりアートワークが付いてると、誰が撮った写真かも入口になるし、音楽じゃないところに着地する人もいっぱいいると思うんですよね。たとえば佐野さんの今度のアルバムは『ああ、マスタリングはテッド・ジェンセンか!』とか、そういう交差点のような役割をするのもパッケージのひとつのロマンかなって。だけどiTunesで買っても、誰がエンジニアか、アートワークは誰がやったのかも、わからないんですよね」

佐野 「そうだね。僕なんか90年代に、上の世代の評論家から『もう佐野くんあたりがパッケージを意識する最後の世代だろうな』って言われたけど、そんなことないよと思ってた。やっぱりASIAN KUNG-FU GENERATIONも最初からアートワークについてはすごい意識的だったし、それに続く下の世代のアーティストだってアートワークに意識的なミュージシャンはたくさんいる。良きものは誰が何と言ったって、必ず何らかの形で引き継がれていくものだと僕は信じている。『それは楽観的な考え方だ』と言われようとね。だから今、『音楽はすべてダウンローディングだけになって、かつてのパッケージやアートワークがなくなっちゃうんじゃないか』って大げさに言う人がいるけれども、それはものがわかってない人たちの言いぐさだ。僕たち意識的なミュージシャンは音を作るのと同時に、画(え)も――グラフィティも描いてるし、ムービーも描いている。それをもって総合的な表現をして、この時代に生き残っているんだ。優れた表現者であればあるほど、表現が音だけでとどまっているはずがない。表現に意識的なアーティストは、メジャーカンパニーに属してるとしたら、訳のわからない上層部と口論しながらも良いものを出していくだろうと僕は思う。そして口論に力が尽きたら、その時点からインディペンデントな道を歩くだろうと思う(笑)」

後藤「それは佐野さんご自身のことじゃないですか(笑)。それから思うのが、“音源”であるか“音楽”であるかは、かなり違うよなということです。自分たちの作っているものは決して音源じゃないよっていう。みんな音源音源って言いますけど、音楽だよ!って思います(笑)。音源はパソコンにしか入ってないんじゃないかって」

佐野 「その通りだね! 音源という言い方は、僕は少し気に食わない。それと同時にIT関係の連中たちは、僕らが作ったものをデータと言う。それも気に食わない。あるいはそういうプロデューサーたちは、僕らが作ったものをコンテンツと言う。それも気に食わない」

後藤「はい(笑)。わかります」

佐野 「気に食わないことばかり。僕らが作ってるのは音楽で、それ以上のものでも、それ以下のものでもない。昔からある良きものだ。たまたまデジタルに変換できて、データのように見えるかもしれないけど、元は音楽だということを忘れないでほしい。ここをリスペクトしてほしい、って思うときが時々あるね。ファンはわかってくれているけれども」

後藤「そうですね。好きな人たちは、わかってくれてるんですよね」

佐野 「そう、共感してくれてる人、ゴキゲンな彼らはちゃんとわかってくれてる。わかってくれてないのは、僕らが作ったものを利用して金を儲けようということしか考えてない連中たちなんだ。言い過ぎかもしれないけども、そのように目に映ることがある。僕はオウン・レーベルを持ってるので、そこはすごく大事なところなんですね。僕は、僕のレコードを買ってくれる人こそが友人だと思ってる。それによって僕、そしてバンドは、明日のクリエイションができるわけだから。僕は時々ステージの上で言う。『CDが売れなくなってきたって、よく聞く。でもこうしてライブに足を運んできてくれるみなさんがいることが僕らミュージシャンの活動の大きな力になっている。だからあらためて、来てくれたことにお礼を言いたい。ありがとう!』ってね。これは本当に素直な気持ちで、今の時代は、それを実感してるライブ・アーティストは多いと思う」

後藤「はい。僕もミュージシャンとリスナーたちの関係は、双方向的なものだと思っています。教祖と信者の関係じゃないと思うんですよね。どっちが上でもないし、作ってるから偉いっていうものでもない。最近とくに意識しますけど、すごいものを『すごい』と言う人たちの偉大さってあると思うんです。たとえばビートルズが世の中に出てきたときに、誰もあれをすごいと言わなかったら、ただリバプールのチンピラとして、パッと消えていったと思うんですよ」

佐野 「そう。その通り」

後藤「夏目漱石の作品を“これはすごく価値のあるものだ!”って読んだ人たちもすごいと思うんです、実は。書き手を評価するのは読み手しかいない。読み手の性能って、とっても大事なんです。だから僕は自分を見つけてくれたリスナーのことは本当に好きだし、自分も優良なリスナーでありたいと思うんですよ。たとえばさっき佐野さんがおっしゃったような、盤に込めた差異を嗅ぎ分けたいし、聴き分けたいし、感じたいし、興奮したい。で、どんなものも、そういう双方向的なやり取りが両輪になって進んでるように感じるんです。とくに表現物というものは」

佐野 「言ってることは、よくわかる。いま後藤さんが言ったことから思い出したけど、僕が10代のときによく読んでたドイツの作家ブレヒト(注2)が言った言葉で、今でも心に残ってるものがある。それは“作家は良い読者を意識的に探り当てていく”ということだ。つまり彼が言ったとおり、いつの時代でも作品というものは、それを良きものとして受け取った聴き手や読者が普遍性を与えることによって、初めて光り輝く。どんなに優れた作品でも、発見されなければ光り輝かない。普遍性をもたらすのは、作者自身ではないわけだよ。良き読者、良きリスナーが発見してくれたとき、初めてリリックの意味が発光し、音が光り輝いていくものだと僕は思う。そうした意味で、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの音楽を発見してくれた人たち、ありがとう。僕を、佐野元春を発見してくれた人たち、ありがとう。そういう気持ちには、当然なるよね。発見してくれた彼らが、初めて僕たちが作ったものに意味をもたらせてくれるということだよね。それはまったく同感だな」

後藤「ありがとうございます」

佐野 「で、話をアートワークのことに戻したいんだけれども。僕の音楽は幅広い世代が今楽しんでくれてるので、今回の新しいアルバム『ZOOEY』は商品の形態を変えた。まずダウンローディング。それから通常盤と、初回盤。そしてデラックス盤。この4つのパッケージ形態を考えた。新しい世代であれば一番安いダウンローディングから12曲のマスターを聴いてもらってもいいし。僕から発せられるアートワークを気にしてくれるファンであれば、デラックス版には僕からの手書きの手紙やポスターも、ステッカーもある。ビデオ映像も、100ページのパブリケーションもある、ものすごく手工業的なものだ。そうした中で、このデラックス盤が一番予約が多かったのがおもしろかったね。『パッケージは売れない』と大人たちは言ってる。まあ僕も大人なんだけど(笑)、フレンドシップの取りつきようによっては状況は変わるということをメジャーカンパニーに教えてあげたい気持ちはするね」

後藤「僕はこの前のアルバム(アジカンの『ランドマーク』)は、やっぱりアナログで出したかったんですね。だけどアナログだけで出すとどうしても拒んでしまう人たちが出てしまうので、それは本意ではないからCDを付けたんです。いろんな聴き方があるから、いろんなやり方があっていいんじゃないかと思うんですよ。けれども自分の興味としては、行き過ぎたデータ化は拒みたいので、なるべくみんなで音楽と身体の関係性にもう一度向かいたいというか。そもそも空気が鳴らなければ、音楽は成立しませんからね」

佐野 「そうだね。Radioheadは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONと同世代?」

後藤「上ですね。たぶん佐野さんと僕らの真ん中ぐらいの世代だと思います」

佐野 「ちょっと上か。レディオヘッドも優れた音楽を作るだけではなく、その音楽をどう伝えていくかということにとても意識的で、これまでにラディカルな方法を採用してきてるよね。そしてその態度はトム・ヨークが作る音楽と、やっぱりマッチしてる。結局、彼はいつもアティチュードを示してるんだ。僕は同質のものをASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤さんに感じるんだよね。アティチュードで示してるということ、それこそが変革への、まずは足掛かりをつけていくことになるだろうと思う」

後藤「そうであれたらいいなと思います。それで僕、ひとつ思ったことがあるんですけれど……インターネットの中のものは“この箱に入れたら全部タダ”というふうにするのもおもしろいんじゃないかなと考えています。これはみんなのライブラリーだ、シェアしようぜ、っていう。でも音楽って、1曲も売ってなくなったら、きっとみんな買いたくなると思うんですよ」

佐野 「ああ、それはそうかもしれない。そうだね」

後藤「一切の音楽がクラウドのような方法でタダになったら、逆に、きっとお金を払って自分のところに置いときたいと思う人が出てくるんじゃないか? この前、そんなふうに考えたんです。ただ、現実には、シェアするのがヘタになっているような気もしていて……。やっぱりミュージシャンをやってると、権利の問題ってすごく面倒くさいし。いったい僕らの何を守ってるんだろう?って、ミュージシャンの側からもわからなくなることって、たくさんありますよね。“僕の曲でよければ、どんどんサンプリングして新しいもの作ってよ”って僕は思うし……いや、それでほんとにひどいもの作ったら『やめてよ』って言うけど(笑)、いいものを編み直してもらえるんだったら、うれしいし。だけど今はそういうところに“俺の作ったものだから金よこせ”っていう気持ちが乗りすぎてるような気がして……フェアじゃないっていうか」

佐野 「うん。うんうんうん」

後藤「僕もいろんな人の影響で自分の音楽を作っています。僕自体がサンプリング・マシーンみたいなものかもしれないし、もう原型がないほど噛み砕いてる部分もありますけど、元をたどれば誰かの何かなんです。そこにいったい何の違いがあるんだ?って思う。だから“箱の中を1回、全部タダにしてみたらおもしろいんじゃないか?”って、ちょっと思ったんです」

佐野 「ラディカルだね、それは」

後藤「“みんなで正しくシェアするならば、お金要らないや”と思ったりします(笑)。何かの企業が勝手に商売に使ったりするんだったらイヤだなって思うんですけど、どこかの誰かが僕の曲のビデオをインターネット上に張り付けることを、まったく不快だと思わないんですよ。だって僕は自分の部屋でたったひとりで音楽を始めて、“この曲、いつか誰かが聴いて、いいって言ってくれないかな”って思ってたわけで……その頃はタダでも聴いてほしかった。それどころか金払ってでも“見に来てくれよ!”って思って、自分のライブのチケットを友達に配ったぐらいだったんですよ。それが、売れるようになったらどうしてそういう想いが反転するんだろう?っていう疑問があって」

佐野 「ああ、なるほどね」

後藤「だから音楽とお金の順序が逆なんじゃないかという気持ちがあります。昔はたぶん“すごい奴がいる”となったら、そいつに対する畏怖だったり憧憬だったりが……最初は宗教とか権力と絡んだかもしれないけど、お金とか地位とかに変わっていったはずで。でも今は順序がまったく逆になってるというか」

佐野 「そのとおりだ! 僕らミュージシャンというのは、あるコミュニティの中で、音を司って何か表現することができる、言ってみれば代表者だ。コミュニティの中ではいろいろな代表者がいて、僕らはたまたま音にはちょっとだけ専門的で、通じている。で、その彼が作ったものに対して、コミュニティの人たちは『いいね』と言って、昔は『5円?』『10円?』『いや100円あげていいんじゃない?』と言っていた。テラ銭制度だよね。何もそのコミュニティの音楽担当班が『これは100円でございます』と言って100円を集めたわけじゃない。そのコミュニティに役に立ってると思ったらば、『価値は1000円だろう』って言う人もいるし、『まあ5円かな』って言う人もいる。そういうふうに価値はさまざまだ。音楽や芸術に対する対価というのは、なかなか一律の数字では表せないからね。しかし大量生産……結局、キャピタリズムに基づいて、中間にいる人たちが“コピーを大量に売って儲けようぜ”と考えて、今のシステムが出来上がったわけだけど。それが今、崩壊したということ。崩壊したということは半ば、原子共産主義に戻りつつあるのかな?という感じだ(笑)。結局、僕たちアーティストから見たらば、不思議な景色ばかりだ。“何でみんな、そんなに慌てふためいてんだよ?”って。僕たちはコミュニティの中で、たまたま言葉や音楽を使って、何か目に見えないものを表現することに、ちょっとだけ長けてる。それでみんなから『君すごいね』って言われて、いい気になってる。そういう連中だ、僕らミュージシャンってのはね」

後藤「(笑)はい」

佐野 「そしてみんな思い思いの価値をそこに付けてくれて、100円くれる人もいれば、1000円くれる人もいる。そして何よりも大事なのは、コミュニティの中で僕は必要とされてるし、僕も聴き手である彼らを必要としている。友愛に結び付いてるということ。僕が困ってるときには彼らが助けてくれるし、調子が悪いときには誰かが見守っていてくれてる。そういう安心感の中でアートをやってる。その感覚に戻りつつあるのではないかな、と僕は思うよ(笑)」

後藤「同感です。ミュージシャンって、いわゆる社会に完全に組み込まれて生きている人たちではないので、どうしても何歩か先を見てしまうことってあると思うんですよ。それはべつに、偉そうに“僕らだけが未来を見ている”ってわけではないんですけど、なにか匂いというか……“足音が聞こえる”と言ったほうがいいですかね。ミュージシャンだから、聞こえてくるんです」

佐野 「炭鉱の中のカナリヤだ。うん」

後藤「だから資本主義が……疲弊している、錆付きはじめている。これに抗う方法を考えてるというのもあるんですよね。“僕らはお金じゃ量れませんよ”って言いたいんですよ」

佐野 「そう! それを人々は理想主義だなんて言うんだけども、理想主義じゃない。昔はそうだった。でも今は現実主義へと形を変えてると僕は思うね(笑)」

後藤「(笑)なるほど!」

佐野 「“すげえリアリスティックな話だぜ! 何も理想を語ってるわけじゃないよ!”っていう時代に突入してる思う。だから僕たちは、ある部分タフでなければいけないし、仲間たちとともに前進するためには……こういう言い方が適切かどうかわからないけども、いい意味で狡猾でなければいけない。何か理不尽な物事が起こったときにだけハッと反応するのではなく、長い目で見て、狡猾にやりきって、自分自身で乗り越えていく、サバイバルしていくこと。そういうノウハウが必要になってきてるし、デジタルというツールを使えば、かつてよりそれがうまくいく可能性が高くなってる。そして60年代とか70年代の古い運動家たちのやり方ではない、新しいやり方を僕たちは学びつつある――と僕は見ている」

後藤「はい。そうですよね」

佐野 「そう考えることはロマンティックだと、僕は思う。そして……それは表現というものに、どこか結びついてくるものだと、僕は思っている」

後藤「はい。あと、もうひとつだけ聞きたいんですけど。たとえば僕はiTunesのアップルのストアで自分の楽曲が1曲150円で売られることにものすごく疑問があるんです。何で一律なんだろう? どうして彼らに決められなきゃいけないんだろう?っていう」

佐野 「そうだね。僕の世代が、まずはアップル社の社長に『なぜですか?』と言うべきだったな。あのとき、iTunesストアという、それまでの歴史にない、新しい考え方を持ったストアがネット上に出現するということで、旧世代の、いわゆる既得権を持った連中たちとの闘いの末、どうにかあの新しい形がネット上に実現した。その時に1曲の値段を一律にすることでまとめていくしかなかった。ドライに言ってしまうと、時代を変えるにあたっての商談で、条件闘争の末、ああいう形にならざるをえなかったのかな。でも、それも変わってっていいんじゃないかと僕は思うよ」

後藤「うん、そうですよね」

佐野 「今はそうだけども、ここでは『THE FUTURE TIMES』というメディアを通じて、僕らが議論してるわけですから。より良い場はどうあるべきか?っていうのを、音楽の聴き手と作り手である僕たち、メディアにいる人たちが議論して、新しい方向に行くことは、いくらでもできると僕は思ってる」

後藤「はい。あれには、究極に便利な場所で、自分の顔がなくされてくような感覚があるんですよね。本当、言うなれば100円ショップで自分の曲を売ってるようなものだなって思うこともあって。でもそれがポップ・ミュージックの普及にいい影響もあるんじゃない?って言われれば、確かに手に取りやすくはなったなと思ったりもするんですけど。その一方でこの『THE FUTURE TIMES』は値段なしでやってるんですけど、これ、値段をつけた途端に、すごく複雑な関係性が立ち上がるんですよ。お金によって」

佐野 「そうだね。わかるよ」

後藤「これ、100円になったら、『もっとこうしろよ』とか『買ったけど折れてるんだけど』とか言われるわけですよ。これがタダだったら、誰も文句言わないわけです(笑)。しかもこれは何百万部も刷れるものじゃないから、自分でお店に取りに行って、探してほしいって言ってるんです。そうすることでお金以外の何か、身体とかが立ち上がってくるのがすごいことだなって。そう思ってやってみたら、本当にそうだなと思って……勉強になっていますね」

佐野 「僕もかつて80年代、90年代と、『THIS』という自分の雑誌を作ってたことがあるんですよ。だから編集者視点で見れば、原価がどれぐらいかかってるかは、だいたいわかる(笑)。でもオールカラーでしっかりした作りだし、紙の手ざわりも気持ちいいし、ページ数もあるし。何よりも後藤さんが編集責任ということで、一貫している何かを感じるね」

後藤「ありがとうございます」

佐野 「メインストリームの、いわゆる広告収入を当てにしている雑誌は、もうカタログなんだよ。そもそも、雑誌とかペーパーというのは、ほんとにひとりの変質者から生まれるものであって……まあ変質者なんて言っちゃいけないけども(笑)」

後藤「はい(笑)」

佐野 「本当の意味での雑誌やペーパーは、ひとりのすごく個性的な考え方を持った変わった人が、頑固者が“こうだ!”と打ち出してくるものなんだ。今はこういう形で、フリーペーパーで個人が自由にパブリッシングできるようになった。アーティストがこうしたメディアを持つということは、僕は大賛成。そして偉そうだけど“よくやってるね”って思いますね」

後藤「ありがとうございます。今回は紙面に出ていただけて、本当にうれしかったです。いつかどこかでお声をかけようと思っていたんですけど、音楽の特集の号で真っ先に思い浮かんだのが佐野さんでした。今日はどうもありがとうございました」

佐野 「こちらこそ、どうもありがとうございました」

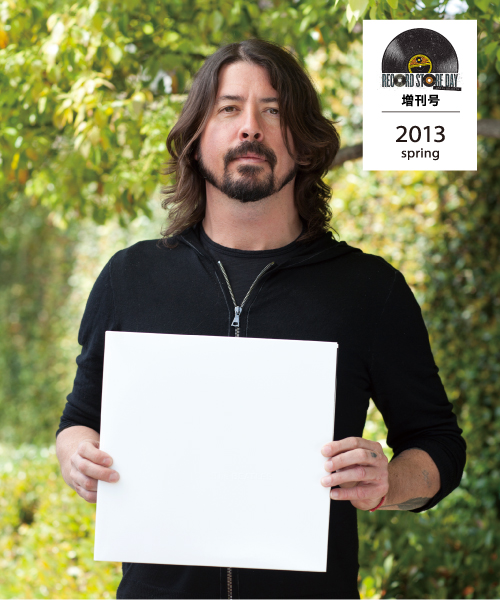

佐野元春 & THE COYOTE BAND

『ZOOEY』

佐野の誕生日である今年の3月13日にリリースされた6年ぶりの新作。深沼元昭(ギター/PLAGUES)らによって編成されるTHE COYOTE BANDとは2作目のタッグとなる。アレンジそのものはシンプルだが、ライブを通じて獲得したストレートなロックンロールの一体感が素晴らしい。楽曲もメロディアスなものが多く、とくに他者への愛情について唄われている曲が際立っており、それが外に向かうたくましいポップ性にまで高められているのが秀逸。

佐野元春(さの・もとはる)

1956年東京都生まれ。1980年3月にシングル『アンジェリーナ』でデビュー。1982年のアルバム『SOMEDAY』がスマッシュヒットを記録。1983年には単身渡米し、ヒップホップの要素を取り入れた意欲作『VISITORS』を制作、話題を集める。その後も『Young Bloods』『約束の橋』などといった数々の名曲を発表。日本のロックシーンを牽引するアーティストとして、デビューから30年を経た今も第一線で活躍を続けている。2013年3月13日にニュー・アルバム『ZOOEY』をリリース。

■注釈

(※2)ブレヒト

ベルトルド・ブレヒト (1896-1956)ドイツの劇作家。1928年、『三文オペラ』で大成功を博す。他に代表作は『ガリレイの生涯』(1937年)、『肝っ玉おっ母とその子供たち』(1939年)他。戦後、1949年以降、東ベルリンに住み、劇団「ベルリーナー・アンサンブル」を結成し、死までの活動拠点とした。役への感情移入を基礎とする従来の演劇を否定し、出来事を客観的・批判的に見ることを観客に促す「叙事的演劇」を提唱。その方法として、見慣れたものに対して奇異の念を抱かせる「異化効果」を始めとするさまざまな演劇理論を生み出し、戦後の演劇界において大きな影響力を持った。