音楽が、もはや一部では記号のような消費のされ方をしている今。あらためて音楽とは何か? ミュージシャンが作ったサウンドを複製し、リスナーに届けるということはどういう意味を持つのか? 佐野元春さんと語る“音楽と未来”について。

後藤「今はミュージシャンがリリースの形態も含めて、いろいろな方法を選ぶことができるようになった時代ですよね。それでいながら、音楽がもはや製品でもなく、記号のような消費のされ方をしているようにも感じます。その一方で、アナログが見直されてきているところもあります」

佐野 「そうだね。うん」

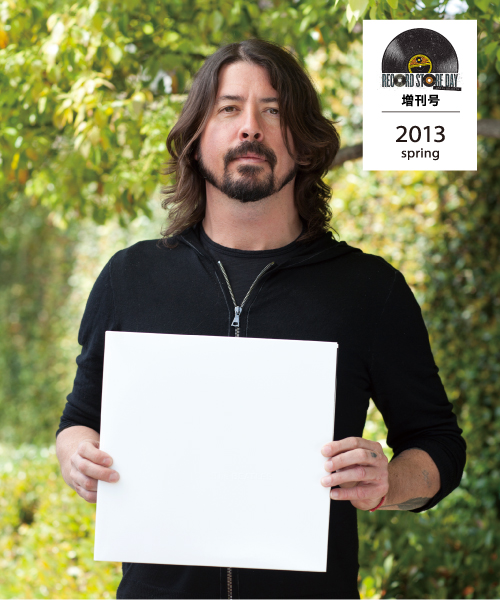

後藤「佐野さんに、これからの音楽とメディアについて、それからアナログレコードについて、俯瞰した視線から語っていただければと思って、今回オファーをさせていただきました」

佐野 「OK。たしかに統計で見ると、米国、英国ともにアナログ売上は前年比30%以上、40%以上、売り上げが伸びているというニュースがありますね。とくにインディペンデントな、僕から見たら新しい世代がアナログ・レコードというアウトプットを採用している。この現象を見て、いくつか言及できることがあるんじゃないかと思います」

後藤「そうですね。僕もこの新聞の発行資金を集めるために、今回のレコードストアデイに合わせてソロの7インチを1枚出すんですけど。音楽を選ぶときに、買いに出かけるということに意味がある気がしているんですよ。たとえば1クリックで、ほとんど指の動きだけで買うのは、脳にそのまま電極を差してることと意味が同じじゃないかと思うんです。ただ、わざわざ身体を使って、街に出てレコードを買いに行ったり、ライブの現場にその空気を体感しに行ったり、そういうことの強さってやっぱりあると思うんですよ。それはこうやって紙を刷って再発見したことでもあるんですけど、そのあたりはまだ自分でも整理中なんですよね。これはいったいどういうことなのかな?と考えています」

佐野 「身体性を伴った経験のほうが意味があるんじゃないか、という議論だよね。これは僕らの世代のみならず、デジタルネイティブな世代からもすでに上がってきている。まさに現代的な、今日的なテーマだと思います。で、それを自分として受け取ったときに、音とは何か? そして我々が奏でているこのロックサウンドを複製し、ファンに届けるのはどういうことなのか? そこからまず語ってみたいね」

後藤「はい。最近、インナータイプのイヤホンに対して、どうなんだろう?って思うんですよ。みんな街中で突っ込んでるけど、でもあれって耳の中のほんの少しの空気ですよね。でも僕たちはスタジオで大きなスピーカーでサウンドチェックをしているわけで……まあヘッドホンでも小さなラジカセでも、いろんな環境で良く聴こえるようにチェックしますけど。単純に、不思議に思います」

佐野 「僕もそれは感じますね。あるときアップル社からiPhoneが出た。その前にはiPodだとかが出て、それを使って音楽を聴いてみたらどうだ?という提案があったわけだよね。で、自分も10代の頃からプレイヤーで鳴らしたり、ヘッドホンやイヤホンで聴いたりしてたんだけど。それがみんなイヤホンで聴くばかりになってしまって、“ちょっと待って!”っていう気持ちはあった。なぜならば、イヤホンでは音の表現の可能性がだいぶリダクション(縮小)されているんだよね。僕らミュージシャンは、スタジオで金をかけてグッドサウンドを入れようと思って、さまざまな工夫を凝らしている。でも、そのアウトプットがMP3やイヤホンサウンドになったせいで『こんな深みのあるいい音を追求しなくたっていいじゃないか』っていう話になったら、厄介なことになるなと思った。すなわち、アーティストのクリエイティビティが削がれてしまうのはまずいと思ったんだよね。僕たち表現者は、あくまでもその時代時代に合わせて最大の表現をしていくべきだし、アウトプットがどうあれ、表現はピュアであってほしいというのが僕の願いなんだ。しかし商業音楽の世界の中ではどうしても効率が求められるために、アウトプットがMP3だったらば『ドラムにそんな深いリバーブ(※1)かけるのはどうなんだ?』っていうことになるよね」

後藤「そうなんですよね」

佐野 「『そんな3Dのような音に持ってったって、イヤホンで聴いたらわかんないよ』っていうことになる。『骨格があればいいじゃないか、ボーカルもっと上げろ』みたいなね。そういう大雑把な世界になってしまうのなら“ちょっと待って”って思う」

後藤「そうですよね。MP3の高圧縮だと解像度が足りないんですよ。どうしても物足りないというか」

佐野 「だから『MP3はバッドサウンドなんだよ』ということを誰かがきちんと言わないとダメ。“グッドサウンドはほかにもっとたくさんあるから、みんな楽しみにしていて”っていう感じだね」

後藤「いまiTunesで普通のCDよりもう一段階上の、解像度のいいWAVのファイルが聴けるんですよ。24bit/48kHzってやつなんですけど、それで聴くと音がいいんですよね。だけど人にサンプル音源をMP3で渡さなきゃいけないときって、ちょっと心残りなんです。“あそこのギターの音は、ほんとはもっと丸みがあって”という思いがあるわけですよ。作った側からすると」

佐野 「わかるよ。後藤さんもボーカリストだけど、やっぱりボーカルというのは、いくつもの楽器に負けず劣らずダイナミクスの大きい音なんですね。表現がすごく露に出てくる音なんです。これを解像度の高い音で聴くと、そのシンガーの息遣いとか感情までも伝わっていくという経験が、僕は何度かある。MP3だと、その半分以下しか受け取ってないんじゃないの?っていう感じ。とくにバンドサウンドや、いわゆるオーガニックなサウンドを奏でて表現したいと思ってるアーティストは、もっともっと良いアウトプットを考えるべきだと思う」

後藤「MP3って、基本的にイヤホン用にチューニングされたサウンドフォーマットだと思います。家のスピーカーで聴くならCDを棚から出すし、レコードに針を落とすし、っていうやり方のほうがしっくりきますね」

佐野 「はい。その通りだね」

後藤「で、イヤホンをみんなが使うようになったことが、音楽が共有されなくなってきているということを表しているような気がします。大きい場所で大きいスピーカーで同じものを聴いたりすることがなくなってるじゃないですか。表現する側もそうですけど、音楽がものすごくパーソナルな道を突き進んでるような感じがして……それはロックの歌詞もそうなんですけれど、もしかしたら関係あるのかもしれないと思うんです。聴き方、聴かれ方の関係性というのは」

佐野 「そうね。個人に突き刺さっていく、とくにワン・トゥ・ワンのコミュニケーションをベースにしたソングライティングがあってもいいんだけども。それと同じように、広場でみんなで聴くシング・ア・ロング形式の新しい時代のロック・サウンドがあっても、僕はもちろんいいと思うんだよね。とくにフロアで巨大な音で鳴らしたときに、デジタルサウンドとアナログサウンドは明らかに違うよね。アナログレコードはどんなに音を大きくしても耳に痛くない。しかもオーガニックに響くこともあるんだけど、CDは音を大きくすればするほど痛い。これは専門家に言わせれば『そんなの当たり前だよ、佐野くん』という話ではあるんだけども」

後藤「なるほど。アナログなもののほうが、人が関わってるんですよね。その人には代えがたい技術があって……たとえばレコード盤の溝を彫る人がいるんですけど、その人は溝の太さを顕微鏡で見て、管理してるわけなんですよね。そして“その人が彫ったものがいい”っていうものができあがる。つまり職人がいたわけなんですけど、そういう人たちがどんどん要らなくなってきている。昔は僕らの時代でも、レコード屋に音楽に詳しい店員さんがいっぱいいて『お前、これ好きだったら、これも好きじゃないか?』って、別のアーティストを勧めてくれたんですよ。だけど、今は韓流が流行れば韓流だし、アイドルが流行ればアイドルと、売れるものがとにかく前にある。そうやって、僕らが作る現場の人から音楽好きな人たちの手に渡るまでの流れの間で、どんどん人が追い出されていってるように感じます」

佐野 「うん。なるほどね」

後藤「そうすると、すべての場所で質が落ちていきますよね。高い質の人はいなくなるし、技術が継承されずに途絶えていくか、もしくは日本ではダメだからってどっかに出ていく……そういうことが音楽だけじゃなくて、いろんな場所で起きてることに、すごく危機感があります。たとえば今って大きいスタジオがどんどんつぶれてるんですけど、そうすると若いエンジニアは大きいスタジオで録る技術を学ぶ場がなくなるんです。“その人じゃなきゃできない”っていう仕事をやってた人たちまでいなくなっちゃう怖さが、デジタル化で便利になるということの裏側には、潜んでいる気がするんです」

佐野 「そうだね。そのようにアナログ時代からデジタル時代に移行してきたこと自体はべつに悪いことじゃないんだけども。アナログサウンドができあがるまでには、たしかに幾人かの経験豊かな職人たちが介在して、彼らの仕事を通じてリスナーの耳に届いていたということだよね。今、このワークフローが崩れつつあるという危機感を後藤さんは感じている。日本においては、とくにそうですね。これは僕らの世代も含めて、グッドサウンドを得ることはどういうことか? という議論をもう少し活発化して、現場の古いエンジニア、新しいエンジニアとよく話し合い、僕の知ってることを彼らに伝えていき、彼らの意見をよく聞いてという、少し丹念な作業が必要になってくるよね。僕はそれをやっています。ただ、我々アーティストが創造力を駆使してものを作る、そのダイナミズムは無限なんだけども、今それがコンプレッションされていることによって、表現能力がせばまってきてるんじゃないかという危機感だよね。これはひいては文化の衰退に繋がる。大げさに言えばね。でも僕らのこの音楽文化が衰退するなんてことは、絶対にありえない!」

後藤「はい」

佐野 「そうであるかように見えるけど、どこかで誰かが気づき、やり方を変え、そしてまた、それなりの良き方法論を僕たちは身に着け、そちらを歩んでいくことになるだろうと僕は思ってる。今はその過渡期にあるという意識です。なので……日本のレコーディング・スタジオの現場から古い経験者がいなくなっていく、これをどう捉えるかだよね。古き良きアナログサウンドの良いノウハウが継承されていかないところに危惧を感じるか、あるいは新しく台頭してくるデジタルネイティブたちのびっくりするような発想に僕たちは身を委ねるべきか。あるいはその折衷で何かいい方法があるのかどうか。僕はそんなことを考えたりする」

後藤「なるほど。あと、少し不思議に思うこともあるんです。たとえばアメリカのインディロックファンの若い子は、最近ではアナログレコードでは飽きたらず、カセットで作品を買ったり、バンド側もそういうものをリリースしたり、揺り戻しみたいなのがあって。まあ、これは多少のスノビズムとかフェティシズムに関係してるとは思うんですけど」

佐野 「そうだね。でもそれがロックンロールだ!」

後藤「ああ、なるほど(笑)」

佐野 「うん。リスナーも表現者も、そのこだわりこそがロックンロールだ。こんな小さいな差異でも気になる、ということだよね。五感を駆使して聴いたときに、メインストリームから出てくる工業製品的なCDサウンドよりも、むしろ自分たちがリハーサルスタジオで録った音をカセットテープのほうがゴキゲンに聴こえるぜ!っていう感覚だよね。そこの差を嗅ぎ分けるか嗅ぎ分けないかが、僕は大事なことだと思っている。ロックンロール・サウンドを作るときにはね。だからそういう感覚のロックファン、そういう感受性を持ったリスナーもいるんだということを、僕たちレーベル、あるいは作る側は、絶対忘れてはいけない。僕は常に、自分より感受性が豊かな人たちが聴いてくれるんだと思って、ちょうどいいくらいなんだ。だから彼らが聴いてくれることに、いつも、いい意味での畏(おそ)れを抱いている。“このへんでいいや”と手を打つことは、どうしてもできない。そうした小さな差に自覚的であることによって……ちょっと飛躍するけど、ロックンロール音楽が未来に繋がっていくか、繋がっていかないか? そのキーが、そこにあると思うんだよね」

後藤「はい。なるほど」

佐野元春 & THE COYOTE BAND

『ZOOEY』

佐野の誕生日である今年の3月13日にリリースされた6年ぶりの新作。深沼元昭(ギター/PLAGUES)らによって編成されるTHE COYOTE BANDとは2作目のタッグとなる。アレンジそのものはシンプルだが、ライブを通じて獲得したストレートなロックンロールの一体感が素晴らしい。楽曲もメロディアスなものが多く、とくに他者への愛情について唄われている曲が際立っており、それが外に向かうたくましいポップ性にまで高められているのが秀逸。

佐野元春(さの・もとはる)

1956年東京都生まれ。1980年3月にシングル『アンジェリーナ』でデビュー。1982年のアルバム『SOMEDAY』がスマッシュヒットを記録。1983年には単身渡米し、ヒップホップの要素を取り入れた意欲作『VISITORS』を制作、話題を集める。その後も『Young Bloods』『約束の橋』などといった数々の名曲を発表。日本のロックシーンを牽引するアーティストとして、デビューから30年を経た今も第一線で活躍を続けている。2013年3月13日にニュー・アルバム『ZOOEY』をリリース。

■注釈

(※1)リバーブ

reverberation(リバーブレーション)のことで、残響を意味する。